「腸活」で目指す「いい腸」のひとつの指針となるのが「腸年齢」。今回は、京都府立医科大学の内藤裕二先生に、腸の健康をチェックする方法や、腸内環境を整えて腸年齢を“若返らせる”コツについて伺いました。

生活習慣が“腸年齢”に影響する

「理想的な腸」ってどんな腸?

腸は体の最大の免疫器官といわれ、体調の維持だけでなく、認知機能や自律神経、ホルモンバランスとも密接に関係しています。そのため、腸は「第二の脳」とも呼ばれています。

近年、健康に長生きするためには「腸活」が重要視され、「理想的な腸」は多様な腸内細菌がいることとされています。

でも、難しいのは「健康な腸」には、はっきりと言い切れる自覚症状がないこと。

もちろん、便秘でも下痢でもなく、膨満感や痛みなどなく便を排出できる状態がいいのですが、基準になるのは、5年後に健康で元気にしていられるか、否かです。

ただ、今どんな症状を自覚できればいい腸の状態になるというマーカーがないとみなさん「腸活」を頑張れないですよね。そのために、日々研究が続けられ、エビデンスが更新されているのが今の腸研究なのです。

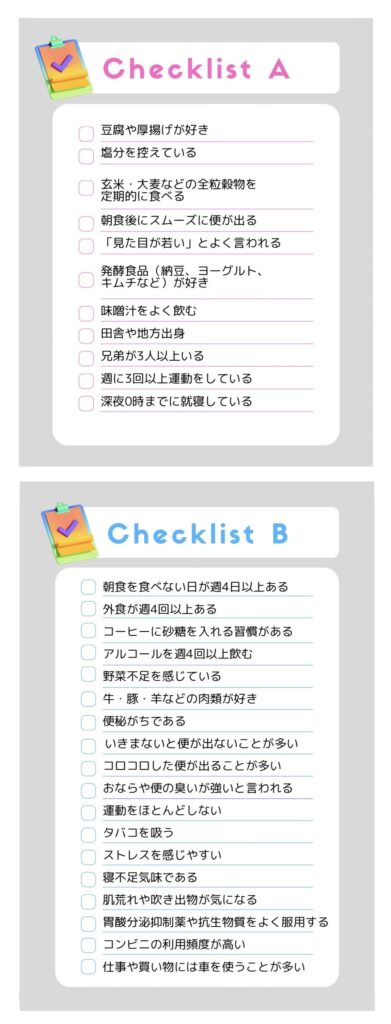

あなたは何歳?「腸内年齢」テスト

自分の腸の状態を知る目安の1つとして、腸年齢があります。

まずは、下の表のチェック項目にトライしてみてください。

腸年齢の計算方法

(実年齢 - Aの合計)+Bの合計

この計算で出た数値が、あなたの腸年齢です。

👉実年齢よりも5歳以上若い:腸内環境が良好であると考えられます

👉 実年齢+5歳以上の場合:腸内細菌が少ない可能性があり、腸活を意識することが大切です

腸年齢は環境が大きく影響する

チェックしながらお気づきと思いますが、Aが多い人ほど腸内環境が整っていて、Bが多いほど、腸内環境が乱れやすく、腸年齢が高くなります。

チェック項目には、「なぜこれが良いの(または悪いの)?」と気になったものがあるかもしれません。

近年、病気になっていない健康な子供たちを10年間追いかけて腸内細菌のデータをとると、遺伝子の影響以上に、環境での影響が強いのでは? と言われ始めています。このチェックでいう以下4つは、まさにそれが理由です。

① 兄弟が3人以上いる

人は腸内細菌ゼロの状態で生まれ、生後3〜5年の間に腸内細菌のバランスが形成されるといわれています。

兄弟や家族が多い環境で育つと、スキンシップや同じ食卓を囲むなど異なる菌が相互に移り合うため、腸内細菌の種類が豊かになります。

特に、犬を飼っている家庭ではクローン病の発症率が低いという研究結果や、牧場で育った子供の方が、都内の綺麗なマンションで育った子よりもアレルギーの発症が低いと言われています。

ペットとの共生が腸内環境に良い影響を与える可能性があります。

② 週に3回以上運動をしている

運動はさまざまな疾患の予防になるのはご存知かと思います。運動しているラットの便を便移植すると、運動していないラットが運動しているラットの健康状態になることがわかっており、私は運動が腸内細菌に直接影響を与え、体調が改善するのでは、という仮説を持っています。

かといって、激しい運動を頻繁にする必要はありません。

普段から階段を使う、エスカレーターを避ける、スーパーでカゴを持つ、電車では座らず立つ、椅子の代わりにバランスボールを使うなど、日常生活の活動量を増やす意識をしてみてください。

もし余裕があれば、週に1回の有酸素運動(ウォーキング・ジョギングなど)を取り入れるのが理想的です。

③ 深夜0時までに就寝している

腸内細菌と睡眠は互いに影響を及ぼし合っています。日本人は世界一睡眠が短いと言われますが、本来は6〜7時間の睡眠時間が必要。(ちなみに6時間未満・9時間以上の睡眠は死亡率が高いとの研究もあります)。そして、できるだけ同じ時間に就寝、起床するのが理想です。

④ コンビニをよく利用する

コンビニ食品は手軽で便利ですが、以下の点から腸内環境を悪化させるリスクがあります。

• 食品添加物(防腐剤・保存料など)が腸内細菌のバランスを崩す

• 食物繊維不足(野菜不足になりやすい)

• 高脂肪・高糖質(腸の悪玉菌を増やす)

完全に避けることは難しいと思いますが、意識して選び方を工夫する、利用頻度を減らすことは、一つの腸活と言えるかもしれません。

腸年齢が若いと何がいいの?

腸内環境が免疫力を司どる

近年、新型コロナウイルスの流行を通じて、感染症のリスクが注目されるようになりました。現在も、新型コロナウイルスのような感染性の疾患はなくなることがなく、今後も健康管理の大きな課題となるでしょう。

これに対する「免疫力」 を司るといわれているのが 腸内環境 です。腸内細菌が免疫機能に大きく関与しており、腸の状態が悪いと、感染症やアレルギーに対する抵抗力が低下する可能性があります。

また、非感染性疾患である 肥満、糖尿病、高血圧、脂肪肝、がんなども、腸内細菌の多様性を高め、腸内環境を良くしていくことで予防できる可能性があると考えられています。

「腸脳相関」メンタルとの関係も!

腸と脳は密接に関係しており、「腸脳相関」 と呼ばれています。

腸内環境が整うことで 脳の状態が良くなり、メンタルが安定するという研究もあります。

また認知症患者の腸内細菌を調べると、ビフィズス菌が重要な役割を果たしていることが分かっています。

このように、腸内細菌を増やし、腸内環境をよくすることで、体にまつわる様々な不調が改善しやすくなり、健康で長生きを目指せるのです。

まとめ:

まずは自分の腸年齢を知って、「腸活」の第一歩を踏み出しましょう。

腸年齢が高かった人は、まずどんなことをすればいいのか、次の記事でご紹介します。

今回教えてくれたのは…

-

京都府立医科大学大学院 生体免疫栄養学教授 : 内藤裕二さん

医学博士。京都府立医科大学大学院医学研究科教授(生体免疫栄養学)。京都府立医科大学卒業。最新医学に精通し、多数の著書、論文の発表、各地で公演も行っている。消化器病学、消化器内視鏡学、抗加齢学、腸内細菌のエキスパート。

記事をシェア