1年の中で最も体臭に注意すべき時期は「春」ということをご存じですか?寒暖差の激しさや汗腺機能の低下、さらには新⽣活のストレスが重なることで、春は体臭が意外と目立つ時期と⾔われています。特に、職場や学校など新しい環境では第⼀印象に影響するのが「ニオイ」です。⾃分では気づかぬうちに他⼈を不快にさせる「スメハラ(スメルハラスメント)」の当事者にならないためにも対策が必要です。

お風呂に入っても消えない “体臭”どうすればいい?

職場の気になる臭いNo.1が体臭

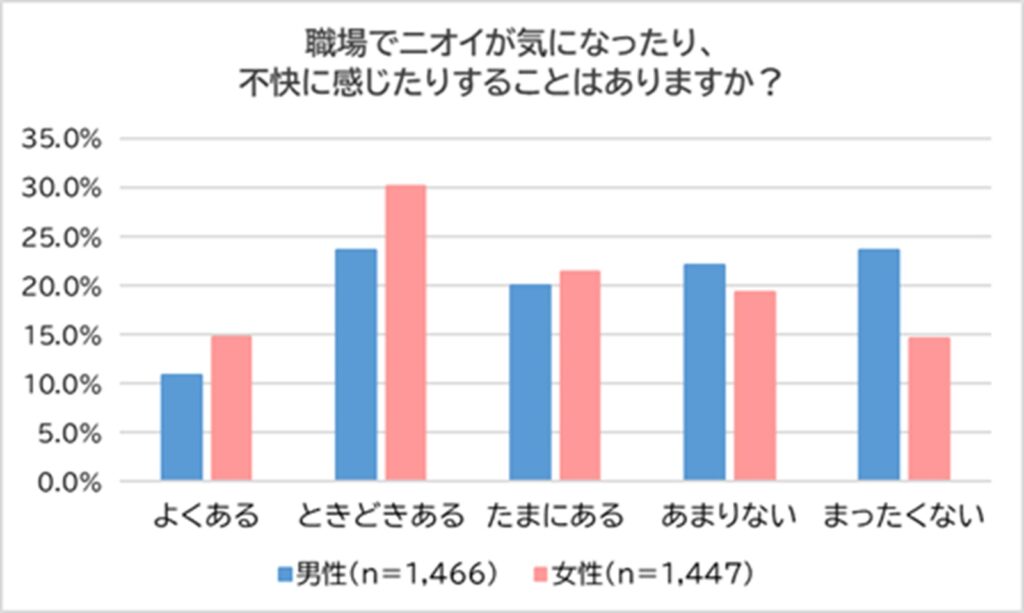

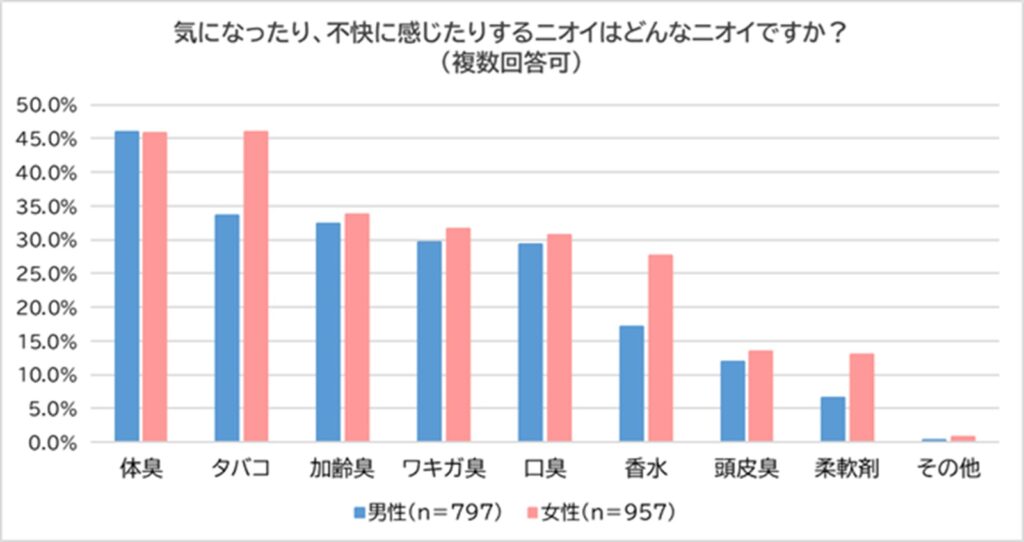

全国 2,913⼈を対象に⾏われた調査では、「職場のニオイが気になる」と回答した⼈が男性 54.4%、

⼥性 66.2%。その中でも最も気になるニオイは「体臭」だったそうです。

▽調査概要

調査期間:2023 年 2 ⽉ 24 ⽇〜25 ⽇

調査⼿法:インターネット調査

調査対象:25 歳以上 50 歳未満の会社員(正社員、契約・派遣社員)または公務員(教職員を除く)の男⼥(全国)

有効回答者数:2,913 ⼈(男性:1,466 ⼈、⼥性:1,447 ⼈)

ロウエンデザイン株式会社 調べ

そんな体臭の原因と対策について、「⽪膚ガス」を研究する東海⼤学理学部・関根嘉⾹教授にお話を伺いました。

洗っても消えない体臭の正体は…

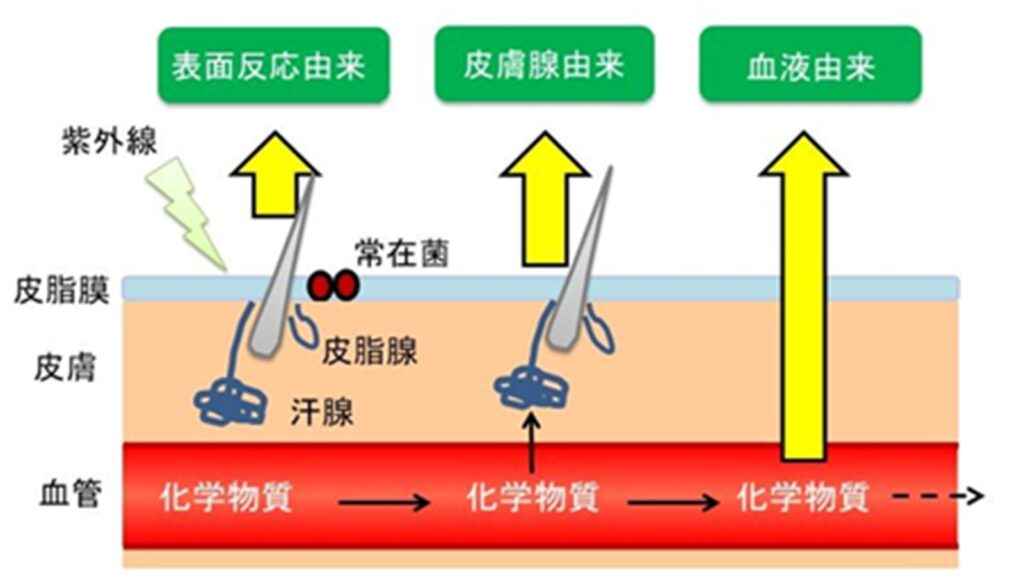

関根教授によると、体臭の発生のしかたは主に3種類に分類されます。

1.表⾯反応由来の体臭(汗臭、加齢臭など)

2.皮膚腺由来の体臭(汗臭など)

3.⾎液由来の体臭(アンモニア臭など)

「この中でも『⾎液由来の体臭』は洗っても落ちない厄介な体臭です。通常、アンモニアは肝臓で分解され尿として排出されますが、タンパク質の過剰摂取(⾁や⿂の⾷べすぎ)や腸内環境の悪化(悪⽟菌の増加)によって、アンモニアが分解しきれず⾎液に乗って全⾝を巡り、汗とともに放散されてしまうのです」(関根教授)

救世主は「ビフィズス菌」!2つの役目

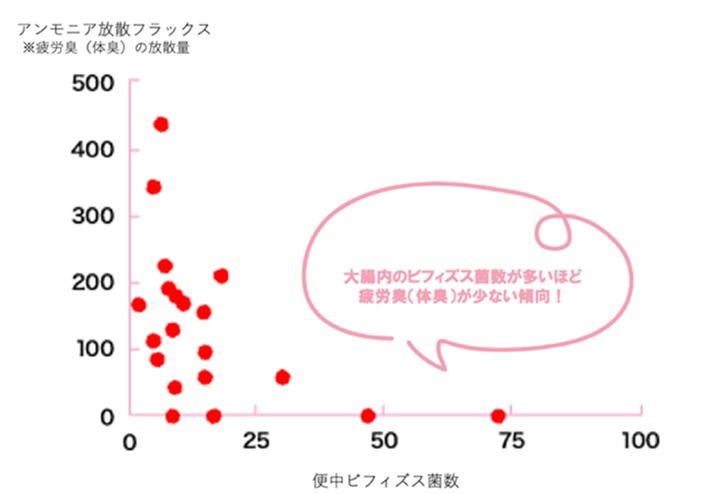

「⾎液由来の体臭」は洗うだけでは改善しません。では、どうすればよいのでしょうか?関根教授によると、腸内のビフィズス菌を増やすことが体臭改善につながるといいます。

ビフィズス菌が増えると、「短鎖脂肪酸」や「ラクトン」という成分が増え、ニオイの軽減や良い香りの放散に関係することが分かっているそうです。

1.「短鎖脂肪酸」で“悪いニオイ”を抑える

「腸内環境を整え、健康にも良い働きをする成分として注⽬されている『短鎖脂肪酸』。その中でも特に『酢酸』は⼤腸内を酸性側にすることで、体臭の原因であるアンモニアの発⽣を抑制する可能性があります。つまり、腸内のビフィズス菌を増やすことで体臭を抑えることができるのです」(関根教授)。

2.「ラクトン」で“良い⾹り”をプラス

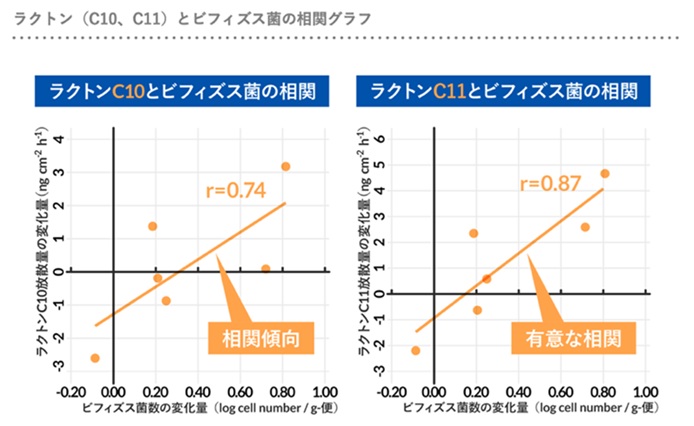

「桃や金木犀のような香りに似ており、10代・20代の女性や赤ちゃんに多く含まれる成分といわれるのが『ラクトン(C10/C11)』です。これが良い香りの根拠です。ラクトンは30代以降になると減少してしまいますが、ビフィズス菌が多いとラクトンの放散量が増えることが分かっています」(関根教授)

つまり、ビフィズス菌を増やせば、体臭の改善だけでなく、自然な“モテ体臭”も期待できるかもしれません!食生活を見直したいですね。

食生活で、ビフィズス菌を増やそう!

では、ビフィズス菌を増やすためにどんなことを⼼がければよいのでしょうか?

関根教授によると、「ビフィズス菌⼊」と明記された食品を摂るのが効果的とのこと。また、⾷物繊維やオリゴ糖の⼀種であるラクチュロースを摂取することで、ビフィズス菌を育てることもできる。⾷物繊維は⼤きく「⽔溶性」と「不溶性」に分けられますが、善⽟菌が特に好むのは「⽔溶性」。⾷物繊維が消化されずに⼤腸まで届き、ビフィズス菌などの腸内細菌のエサになると、短鎖脂肪酸の産⽣を促進。さらには、オリゴ糖をビフィズス菌のエサにすると、酢酸をより多く産⽣してくれるそう。

▼水溶性食物繊維を多く含む食材

•海藻類:わかめ、昆布、ひじき、もずく、めかぶ

•野菜類:ごぼう、オクラ、ほうれん草、春菊、にんじん、ブロッコリー、⼤根、サツマイモ

•フルーツ類:りんご、みかん、マンゴー、プルーン、いちじく、キンカン

▼オリゴ糖を多く含む食材

•⾖類:⼤⾖、⿊⾖、きな粉

•野菜類:⽟ねぎ、アスパラガス、ゴボウ

•果物類:バナナ、はちみつ

まとめ

最近、小麦を避ける食生活が流行していますが、小麦が腸に悪いわけではなく、アレルギーの有無が関係します。

✅ 体臭のなかでも「⾎液由来の体臭」は体を洗っても消せない

✅その体臭の改善にはビフィズス菌を増やすことがカギ

✅ ビフィズス菌が増えると“酢酸”が増え、アンモニアの発⽣を抑制するとともに、“ラクトン”という良い香り成分の放散量も増える

✅ビフィズス菌はサプリなどで摂取して、⽔溶性⾷物繊維と、オリゴ糖で育てる

「たった数⽇、⾷物繊維やオリゴ糖を摂取したところで効果は出ません。普段の⾷⽣活から⼼がけ、コツコツ綺麗な⼤腸を作りましょう!」(関根教授)

きちんと習慣にして長く継続し、⾃信を持てる体臭を手に入れましょう。

今回教えてくれたのは…

-

東海大学理学部化学科教授 : 関根嘉香さん

1966年生まれ。慶應義塾大学大学院理工学研究科応用化学専攻修了。室内環境学会元理事。アジアの大気環境に関する学際的研究、室内空気汚染(シックハウス症候群)の予防・改善に関する研究に取り組む中で、人の体から発せられる皮膚ガスのにおいに着目。その分析と情報伝達機能に関する研究等に従事している。

-

ライター

田口 拓矢北海道の網走という田舎町から上京後、放送作家としてバラエティ番組を中心に約10年活動。業界特有の『不健康生活』という名の”劣悪監獄”から脱獄を目指し、様々な健康法を日々チャレンジ中!

記事をシェア